時差ボケの影響か、06:00に起床。何となく身支度をして07:00に降りていくと、朝食は07:30からとのことなので、明日使うことになるバスターミナルの下見に行く。

ターミナルそのものはホテルから徒歩10分程度であっさりと見つかったのだが、いかにもという社会主義的無機質の薄汚い建物で何ともいえないプレッシャーを感じる。しかも、構内の表示は全てリトアニア語のみで英語はおろか他国語の表記もない。リトアニア語と英語は全く違っているので単語の類推すら出来ず、何番のプラットホームからリーガ行きのバスが出るのか全く分からない。Informationのおばさんも英語が分からないとのことだったが、とりあえず『リーガ!』『プラットフォーム!』とわめいてみたら、26番と書いたメモを渡してくれた。

ホテルに戻り朝食を摂った後、いよいよヴィリニュス観光へ繰り出す。天気は快晴だが、日差しは刺すような感じではなく、気温も暑いというほどではない。夏から秋への変わり目という頃合いだろうか。ただ、さすがに歩き回るにつれ汗が出てくる。

は古い建物をリニューアルしたもので真新しいのだが、はどれも崩れそうなくらいにぼろい。ソヴィエト的建物も見当たらず、ソヴィエト時代のヴィリニュスってどういう立場だったのか思いやられる。道沿いにがあり、朝から活況を呈しているのでちょっと立ち寄った。野菜・果物・花などが所狭しと並べられ、なかなか壮観だ。ただ、売り手も買い手もおばあさんが多いのが少々気になった。

(Ausros vartai)をくぐると、いよいよ世界遺産にも登録されているヴィリニュス旧市街である。この夜明けの門は、現在ただ1つだけ残った城塞時代の門で、その2階は聖母マリアのイコンを祀った礼拝所になっている。足を運んでみたが、一心に祈り続ける人々の姿に圧倒されてしまい、このときはイコンの間へ入ることが出来なかった。

夜明けの門通り(Ausros vartu)を経て、ディジョイ通り(Didzioji)にかかるところに(Sv.Kazimiero baznycia)がある。この教会は、リトアニアの守護聖人である聖カジミエルを奉っているのだが、帝政ロシア時代にはロシア正教会に、ドイツ占領下ではプロテスタント、そしてソヴィエト時代には無神論博物館にされたりと、時代に翻弄され続けてきたらしい。ようやく今、本来の活動が出来ているというわけだ。

さらに北へ進み、(Pilies)を抜けるとカテドゥロス広場(Katedros aikste)となる。ここには、ヴィリニュスのランドマークである(Arkikatedra bazilika)が建つ。ここも、独立回復後に宗教活動を再開できた教会だ。この広場から東へ抜け、小高い丘を登ると、頂上には(Gedimino bokstas)が建つ。塔のてっぺんにはリトアニア国旗がはためいているが、もちろんこれが許されたのは独立回復後のことだ。ここからはヴィリニュスの街を一望でき、は緑の多い中世風の街並み、は近代的なビルや工場が建つ街並みであることが分かる。

いったん丘を下り、近くを流れる(Neris)沿いの道を東に行き、もrsう一つの丘を登る。この丘の中腹には、民族音楽祭典が開催されるがある。他民族に蹂躪され続けたバルトの人々にとって、歌は民族の伝統と言葉を伝えるものとして重要な意味を持っていたとのことで、10年前のソヴィエトからの独立運動の際にも重要な役割を果たしている。歌の原を経てさらに登ると、3本の巨大な十字架が建つ(Triju kryziu kalnas)へ出る。ここで磔にされた3人の僧侶を記念して17世紀頃から十字架が建てられていたが、ソヴィエト時代に破壊されたものを'89に再建したとのこと。白い大きな十字架は、静寂の中に静かな迫力を持っている。

丘を下り、目の前にあったカフェでコーラを調達し、再びネリス川沿いを東へ行くと、(Sv.Petro ir Povilo baznycia)がある。この教会は、2,000以上の漆喰彫刻で装飾された美しいで有名で、ヴィリニュスで最も行きたかったところである。なるほど、白・金・銀の色彩の妙と漆喰彫刻の繊細な曲線がすさまじいばかりの美しさだ。『凍れるバロック音楽』というのも納得で、音楽の一節をそのまま封じ込めたかのようだ。しばし立ち尽くしてしまった。

教会の前から3番のに乗る。運転手から1Ltの乗車券2枚を購入したのだが、どうパンチすれば良いのか分からず、周囲でも誰もやっている人がいないので、そのままゲディミナス大通り(Gedimino pr.)まで行ってしまった。

を北西に行くとがある。ここは、つい10年前まで実際にKGBに使用されていた施設で、KGBの所業を今に伝えている。入場料2Ltと撮影料4Ltを支払い地下へ降りると、想像を絶するひどい事実を突きつけられる。狭く暗く不潔な、外に音が漏れないよう防音材を張ってある拷問部屋、月に一度だけ使えるシャワールームなどなど…洒落にならない、としかいいようがない。さらに下には処刑部屋まであり、実際に骨や遺品の見つかった砂の床の上に敷かれた透明な床の上を歩いて見学するのだが、割れた眼鏡や遺品などが何ともいえない。ここを管轄するじいさんはどうやらここの生還者らしく、『日本から良く来てくれた』といってくれたのだが、どう返答したらいいのか分からなかった。

さらに大通りを北西に行くと、端に(Tarybos rumai)がある。'91年1月、ソヴィエト軍が武装部隊を送り込んだ際、市民が集まって守った建物だ。一角には当時のの一部が保存されており、犠牲者を偲ぶ十字架やなどが残されている。

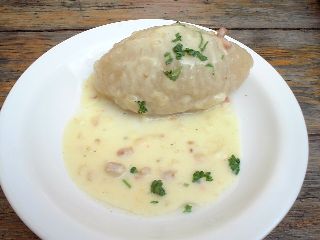

大通りを再び南東へ戻り、カテドゥロス広場を経て、カフェ『ガビ』(Gabi)にて昼食を摂る。ここでは、リトアニアの名物料理という(Cepelinai)を(ハーフサイズで)試してみた。これは、挽肉をマッシュポテトで包み、クリームソースで煮込んだもので、それぞれの素材の素朴な味わいがした。ただ、マッシュポテトってこれほどに粘り気の出るものとは知らなかった。

カフェを出て、近くにある(Sv.Onos baznycia)へ。16世紀後半に建てられた、33種類もの煉瓦を使った教会である。はソヴィエト時代に破壊されており、現在修復が進んでいるようだ。

ヴィリニュス大学(Vilniaus Universitetas)内にある(Sv.Jono baznycia)へ。ここは、旧市街で最も高い鐘楼が目立つ。ここも内部のフレスコ画がソヴィエト時代に破壊されており、修復が進められている。

これで、ヴィリニュス旧市街での見所は一通り回ったので、旧市街を気ままに歩き回る。曲がりくねった小道と昔ながらの建物で構成されるはとても魅力的なのだが、どこかちぐはぐである。歩いているうちに気がついたのだが、修復された建物はとてもカラフルで清潔、一方そうでない建物は壁も剥がれ木の扉も朽ちかけている…と、アンバランスが目立つのだ。もっとも、旧市街のあちこちで修復作業が進んでおり、数年のうちに真新しい街として蘇るのかもしれない。それが魅力的かどうか?は何ともいえないが。

街を行き交う人々も特徴的だ。まず、とにかくおばあさんが多い。翻っておじいさんが少ないのは、やはり戦争などの影響なのかもしれない。街角で野菜や果物、花を売るおばあさんも多い。道端や窓際、テーブルの上など、あらゆるところに花が飾られており、人々の生活に花が溶け込んでいるようだ。もっとも、蜂をはじめ虫が寄ってくるのには閉口する。若い人たちは自由を謳歌しているようだが、短く髪を刈ってきつい印象を与える人が多い。もともと街自体にアジア系(観光客も住民も)が少ないらしく、胡散臭そうな目をむけられたことも何度かあった。せっかく得た自由を良い方向に用いて頂きたいものである。露店では、リトアニアの名産である琥珀を売る人が多い。

疲れてきたので、明日のことを考え、早めに夕食を摂って休もうと思い、ヴォキェチュウ通り(Vokieciu)にある『ジャマイチュウ・スムクレ』(Zemaiciu Smukle)へ。ここもリトアニアの伝統料理を出すということで、リトアニア風餃子を試すことにする。分厚い皮に挽肉を包み、マヨネーズベースのソースで煮込んだもので、餃子の口当たりではあっても全く別の味だ。特に、餃子の中にあるスープを楽しもうという発想ではないらしい。面白い体験ではあった。デザートには、'99のリトアニア・デザートコンクールで金賞を取ったというGolden Dessertを試す。パイナップル・瓦煎餅のようなもの・生クリームと木苺・瓦煎餅のようなもの・アイスクリーム・瓦煎餅のようなものと重ね、杏のソースをかけまわしたもので、これは甘さも控えめで良かった。

最後に、もう一度夜明けの門へ行く。今度も何かの礼拝が行なわれていたが、参加していたおばさんが手招きしてくれたのでイコンの間へ入る。このには奇跡を起こす力があると信じられているとのことで、信者が寄進した銀細工で埋め尽くされている。『写真を撮ってもいいよ』とのことなので、フラッシュを焚かずに撮った。今日一日、いろいろな教会を観て周ったが、どこでも信仰の回復が急速に進んでいるようだ。祈りを禁じられ、いままた祈る自由を得た人々が一心に祈る姿に、私などは何も言えなくなってしまう。

ホテルへ戻ってみると、旅行会社からの伝言で『リーガ→タリンのバスは、10:50発14:50着の便となりました。』とのこと。(手配を忘れていたのでは?という気もしないではない。)

Next Page

Return to Index